◎張鑫隆(勞動視野工作室「勞動派遣立法對策小組」成員、勞動視野工作室顧問、東華大學財法所助理教授)

照片:張鑫隆教授 攝影:吳宜臻

照片:張鑫隆教授 攝影:吳宜臻

一、日本勞動派遣當前狀況

依據厚生勞動省2013年12月所公布之最新勞動派遣事業的統計結果顯示,派遣勞工人數在2008年逼近4百萬人,但自後述2008年東京秋葉原派遣勞工殺人事件發生後,有下降趨勢,至2011年派遣勞工數屬一般勞動派遣事業之常用僱用勞工有2,615,487人(比前年度減3.6%)、常用換算派遣勞工數有1,321,892人(比前年度減10.6%)、一般勞動派遣事業之登錄者數為1,772,957人(比前年度增0.1%) 。

尤其是1999年勞動派遣法的修正代表了派遣勞動完全自由化的分水嶺,原本原則禁止,例外正面表列許可,改為原則開放、負面表列禁止之方式,使派遣勞工數迅速增加,造成僱用不安定和窮忙社會(working poor)的形成。非典型勞動人口除了數量爆增之外,其對整體社會所帶來的影響也極為重大,2004年9月日本社會出現了非就學中亦非受職業訓練中且處於無工作的狀態的年輕人之所謂「尼特族(NEET:Not in Education, or Employment, or Training)」的特殊現象,據厚生勞動省所發表之「勞動經濟白皮書」統計指出這樣的新族群高達52萬人。到了2007年初又有所謂「網咖難民」的年輕新族群出現,這此年輕人即使拼命工作或打工也付不起都市生活的房租,於是搬到24小時營業的網路咖啡館住宿,白天則以從事派遣勞動的臨時工維生,所以被稱為「網咖難民」,此類族群據推估有有5400人之多(2007年),年齢層擴大到50歳至30歳。

更令人震驚的是2008年發生於東京秋葉原無確定目標之任意殺人事件,該事件造成7人死亡10人受傷的不幸結果,查其原因發現該殺人犯是一名派遣勞工,該事件的背景被認為與殘酷的派遣勞動的構造有關,因此連執政黨都作出應該原則禁止真正問題根源之日僱型派遣的決定,這些社會事件都顯示了當前派遣勞動政策問題重重的一面。

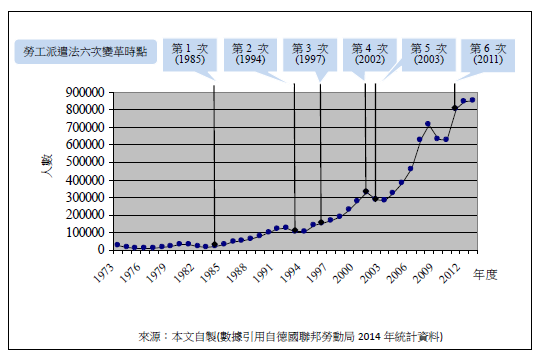

圖表1:日本派遣勞工類別人數變化圖(1986-2011)

二、日本「勞動者派遣法」之制訂與後續修訂

(*關於日本派遣法歷次修法之細節,請參見「附錄1:日本勞動派遣(法)發展年表」)

(一)1985年勞動者派遣法之制訂

日本國會於1985年通過勞動者派遣法,當時的立法目的並非出於勞動保護的理念,而是為了正當化當時民間人力仲介事業為逃避職業安定法對其以承攬形式進行人力供給的嚴格限制,而以勞動派遣方式供給人力所產生之違法爭議的普遍現象。 1985年立法的主要內容為:

第一、勞動派遣概念的明文化:派遣的定義為:「將自己僱用之勞動者於該僱用關係下,且受他人指揮命令,使其為該他人從事勞動」(一般勞動派遣事業)。而「從事派遣事業以外勞動派遣的事業主」(特定勞動派遣事業)亦準用本法,也就是所有事業種類中的勞工—不限於派遣業,只要在被指定的業種的範圍內,均有可能成為被派遣的對象。

第二、正面表列得為派遣之業種:可以成為派遣事業對象之業務在法律上限定為「為迅速、確實完成該業務而有必要之專門知識、技術或經驗之業務」及「從事該業務之勞工因其就業型態、僱用型態的特殊性而被認為有進行特別僱用管理之必要的業務」兩種,1985年立法時指定13種業種,次年再增加三種共計16種業種得使用派遣。

第三、其他勞動派遣事業管制措施:首先規定一般勞動派遣事業的許可制、不具經營資格的事由、許可的基準、許可證、三年有效之許可期間、許可之撤銷、出借許可證之禁止等,次規定特定勞動派遣事業的登記申請、定期報告、職業安定法的準用,特別是勞動爭議時之勞動派遣禁止等措施。

在保護派遣勞工方面則立法顯有不足,因為法律雖然規定派遣事業和要派單位之間必須締結勞動派遣契約、禁止要派企業因歧視派遣勞工而解除勞動派遣契約,以及在一定條件下勞動派遣事業得解除該勞動者派遣契約,但是勞動派遣契約之明示義務並無法律明文,派遣事業的佣金率限制也無規定。至於勞動保護之雇主責任則在遣事業和要派單位間分配,其他派遣勞工保護規定主要有:

第一、派遣事業的責任:1. 增進派遣勞工福祉之努力義務、2.為促進於要派單位之適當、正確的就業之必要措施、3.勞動派遣僱用之明示義務、4.禁止要派單位無正當理由與要派企業締結於派遣終了不得僱用派遣勞工契約、5.就業條件等事項之明示、6.通知要派單位派遣勞工姓名等之義務、7.派遣事業受理派遣勞工申訴、諮詢、個人資料保管、安全衛生統合管理和聯絡之責任人的選任義務、8.派遣事業各種管理帳冊之作成。

第二、要派事業的責任:1.遵守勞動派遣契約之義務、2.採取為使勞工就業能適當、正確進行之必要措施之努力義務、3.適用法律規定等之通知義務的責任人選任義務、4.要派單位之管理帳冊的保管。

第三、派遣勞工的團結權:派遣法第27條規定:「受勞動派遣工作之提供者,不得以派遣勞工之國籍、信仰、性別、社會身分、派遣勞工所為之工會正當行為等為理由,解除勞動派契約。」此外,實務上也承認要派單位對於派遣勞工有團體協商的義務。

(二)勞動者派遣法之修訂

1985年派遣法立法之後於1990年、1994年、1996年、1999年2003年及2012年共進行了六次重大的修法,勞動法規制鬆綁的現象可以說是整個勞動派遣法制發展的主軸,自從80年代展開以來,歷經90年代全球化的風潮,到了21世紀初的今天,儼然已成為日本法政策的最高指導方針。

從1995年內閣行政改革委員會下所執行之「規制緩和推進計畫」開始,至小泉政權於2003年之「規制改革推進三年計畫(第二期)」、2004年所推動之「規制改革與民間開放推進三年計畫」等一連串為法規鬆綁政策之推展所設置的機制下,跳過原本由厚生勞動省所主導的勞動政策的審議,直接由上而下,指導諸如裁量勞動制的限制鬆綁、白領勞工之勞動時間排除適用、金錢解決解僱爭議制度之創設、派遣勞動進一步的自由化、產業別最低工資制度之修正等法政策的形成。

到了2006年發生極大的轉變,因為此時勞動條件和所得等不公平的差距所產生問題逐漸成為社會關心的焦點,特別是派遣勞工中之日僱型派遣的勞工出現在電視和新聞報紙中,集中報導關於其等貧窮的狀況,對社會產生極大的影響。特別是前述日僱型派遣勞工淪為網咖難民的情景被報導之後,社會氣氛有很大的轉變。這種氣氛對於審議會的討論有很大的影響,使審議的方向轉而傾向強化勞動派遣法之限制。不僅是來自在野黨對於不平等社會(格差社會)現象所提出之強烈的改革要求,即使是執政黨中也開始出現不同的聲音。受到上述政策立場的轉變之影響,審議會於2008年2月交由專家學者所組成的「今後勞動派遣制度之應有方向研究會」提出了下面修法方向:

- 登錄型派遣和日僱型派遣之原則禁止

- 常用型派遣應輔導變更為不定期僱用之常用型派遣。

- 均等(均衡)待遇原則之適用

- 關於佣金率公布義務。

最後在2012年通過修正,主要修正如下:

- 日僱型派遣原則禁止

- 關係企業內派遣不得超過8成

- 禁止以派遣勞工名義使用離職1年以內之勞工

- 提供佣金率義務

- 轉換為不定期僱用之努力義務

- 強化派遣勞工之保護和待遇之改善

- 創設擬制為勞働契約要約制度(2015年10月施行)

三、安倍政權下派遣法的修正方向

1. 正職職缺之侵蝕:解除派遣期間不得逾三年之專門性或臨時性26項業務的限制。原本這類業務的派遣一旦超過三年,要派公司即應終止派遣契約,改直接僱用。然而本次修正不再對業務採取限制,而僅就人加以限制。如果該派遣勞工因為期限到而離開,該職缺仍可繼續使用派遣勞工。企業如果可以永遠使用派遣勞工,每個派遣勞工就會每三年被解僱。

勞工同一要派單位派遣期間之原則限制:要派公司不得使用同一派遣勞工超過三年,超過時,派遣公司必須採取下列措施之一:①請求要派公司直接僱用;②提供新的要派公司的工作機會;③於其派遣公司中以不定期契約僱用;④可被認為確實是其他安定的繼續僱用措施。例外如獲過半數工會的同意,可再使用該派遣勞工三年。雖然如此可使派遣勞工趨於安定、持續的方法,但是僅限於派遣公司與派遣勞工簽訂不定期契勞動契約。也就是說,正職勞工很可能不斷流向永久的派遣勞動之職缺。而且,此項立法被認為效果存疑,只有大規模的派遣公司有可能負擔這樣的成本,而且只主要是選擇②,如果一時無工作機會,再以③的不定期契約僱用。但是此時應受多少最低薪資之保障並未有規定。

2. 行政指導採取促進均衡待遇的措施:「均衡」的概念是著重在兩者的平衡,而不是同工同酬的概念,也就是在某種程度的差別待遇是被允許的。如此模糊的範圍如何判斷並非易事,其效果令人存疑。而且,要派公司使用勞動派遣是依外部勞動市場的價格計算成本,如何與內部勞動市場衡量之正職勞工比較是,更具有高度的困難性。

3. 行政指導雙方採取教育訓練措施:由於本次立法已限制要派公司同一職務派遣勞工之派遣期間不得超過三年,教育訓練的實施對要派公司或派遣勞工有多大實益,亦是令人質疑之處。

四、日本學界與工會對派遣法制之立場

針對勞動派遣政策連年來的鬆綁,日本最大的全國性工會聯合會「連合」在2007年9月發表對派遣法修法的意見,提出11項主張:1.回到1985年成立當時正面表業務範圍的限制方式。2.以常用型派遣為制度的基本型態。3.在因應措施方面應禁止一般業務之登錄型派遣。4.專門26項業務應依目前的情形來重新檢討是否具有「高度專門性」。5.一般勞動派遣事業(即登錄型派遣事業)之成立條件應嚴格化。6.關於派遣期間的限制堅持應該以要派單立具有臨時性之勞動力供需調整制度的運用為限。7.派遣可能的期限不能延長,並且應有限定的事由。8.創設違法派遣時的直接僱用制度。9.創設登錄型派遣被禁止前超過派遣可能期間使用派遣人力時之要派單位直接僱用之擬制制度。10.擬制直接僱用之期間為不定期契約。11.與要派事業勞工間均等待遇原則的確認。

在日本學界方面,西谷敏教授對於勞動派遣制度所引起的一些社會問題,特別是2008年底的金融風暴所引起之大量派遣勞工被解僱的問題,在2008年12月出版的『勞動法』的前言中提到「現在已經是每天不能不看勞動問題報導」的程度。因為當初腦中所浮現的是一連串發生在眼前的勞動問題,諸如「工作貧窮」問題、偽裝承攬問題、長時間勞動問題、過勞死問題……。沒有想到剛寫完該書的10月,真的發生了製造業的大企業大量解僱派遣勞工和停止定期工續約的新聞。一個個失業的勞工迷失在街頭,連一個溫飽的地方都沒了。這種在標榜先進國家中絕對不會發生的情形竟然、而且大規模的在日本發生。

這樣的狀況無疑是受到去年美國金融風暴所引發之全球同時景氣低迷的影響,但是真正造成這樣激烈的非典型勞工的失業問題、以及造成他們的生存危機的原因是在於:日本社會中存在一個非常重大而且重重的結構性缺陷。包括那些一味依存出口、怠於透過對勞工的分配來擴大內需的日本經濟體質、只著眼於公司資產的累積一旦遇上經營惡化便反射性的切割僱用關係的企業行動原理、正職和非典型勞工所存在之勞動條件和僱用安定的不平等差距、失業救濟和生活保護之社會安全網的機能不全。

國家、企業、工會乃至社會各界聯合起來緊急對於被解僱失去生活依靠的勞工伸出援手是理所當然。但是問題是出在構造上的時,日本這個國家和社會接下來應該怎麼走才是要徹底思考的問題。面對構造上重重的缺陷,解決的方法也必須要分不同的階段。

1. 如何確保包括正職在內之全體勞工工作的課題

即使社會安全網做得很完善,解僱條件也不能輕易鬆綁。因為僱用不僅是所得的保障,從勞工的生活觀和確認其社會存在的意義之觀點來看,亦具有基本的重要性。僱用的保持對勞工而言是勞動權、人格權和人的尊嚴的問題;對企業而言是社會責任的問題。

2. 權利濫用禁止原則

這樣的話,要如何才有可能去限制企業的解僱或不續約的行動?日本勞動契約法有所謂的解僱權濫用禁止的規定,從中可導出限制大量解僱的法理,但是並不具有實質的有效性。因為不可能強制日本企業將其所部分累積的資產花在維持僱用上。工會力量薄弱的日本,沒有力量去改變只維護股東眼前利益的企業行動。國家的行政指導或是政治、輿論的力量更不用說。

3. 工作分享

工作分享是防止僱用喪失的一種可行制度。這樣的制度會成為雇主降薪的藉口,也可能有造成工資低落到生活水準之下的危險。但是工作分享制如果是一種將痛苦盡可能由多數勞工公平分擔的思想的話,工會才是應該率先提倡、擬出具體內容、與雇主協商最適當型態的主體。但是日本的工會如果總是躲在「僱用也要、加薪也要」之口號的背後,事實上默認非典型勞工或部分正職員工的解僱時,工會只會更加速失去會員對其信賴的地位。

4. 社會安全網的建構

在經濟不景氣下,最後的結果還是無法避免失業發生的話,透過職業介紹和完善的職業訓練制度來支援再就業,以及社會安全網的建構是不可欠缺的政策。

5. 有效金融秩序之建構

最後,如果以更長遠的眼光來看,重新審視日本企業和經濟的構造、有效規制金融秩序之全球性制度的建構。在變動如此激烈的時代,應該大膽的改變過去的思考。

五、日本勞動派遣法對我國的啟示

一、立法與否的爭論

勞動派遣之工作型態是1970年代新自由主義興起以來資本主義商品化發展最極致化的一種現象。因此,勞動派遣這種高度資本主義商品化的工作型態,正如前述日本學者西谷敏教授所言,對勞工不僅是一種造成勞動條件低落的中間搾取滿而且是對勞動尊嚴的一種重大侮辱。

但是從前述日本派遣法發展的經驗來看,當勞動派遣在資本主義社會中廣為運用時,全面禁止已如同否定資本主義制度一樣的困難。而我國現行法令並未明文禁止勞動派遣,而且勞動派遣之三角關係下之雇主責任的歸屬問題,包括學說和裁判都尚未有定論,面對派遣勞動不斷擴大的趨勢,要立法保護或禁止是一個現實與理想的兩難局面。

二、立法的目的—彈性?保護?尊嚴?

日本90年代受內閣所主導之法規鬆綁政策影響,勞動派遣制度的發展不斷朝向鬆綁的方向發展,因而引發種種社會問題。我國事實上早在2000年代初期,政府經濟部門早以打出勞動市場彈性化的政策(註1),主張為因應全球化的市場競爭,配合企業改採如及時生產、外包制等彈性生產的模式,以及減少核心勞工的僱用、增加僱用彈性工時、部分工時或臨時性派遣的勞工之人力資源管理政策,應促進勞動市場的彈性化,並建議鬆綁勞基法第9條之定期契約的限制等規定。

在這樣的思考下,與自由市場原理矛盾之勞動法令必然成為去管制或鬆綁的對象,於是以勞動法令所追求之平等、公平、正義的理念成為次要、附屬的地位。這樣的思考方法與勞動法的歷史發展對照來看是否妥當,值得懷疑。

三、立法方向?—回到原點的日本勞動派遣法

日本勞動派遣法制定之初目的是為了正當化當時民間人力仲介事業為逃避職業安定法及其施行細則對其以承攬形式進行人力供給之嚴格限制,而以勞動派遣方式供給人力所產生之違法爭議的普遍現象。隨著適用對象業務的擴大甚至自由化之後,僱用不安定和勞動條件低落所造成之貧富不均的社會問題叢生,該制度對於派遣勞工保護不足的嚴重問題才浮出檯面。因此有學者呼籲應回到派遣法成立之初的原點,重新對勞動派遣的本質加以思考。

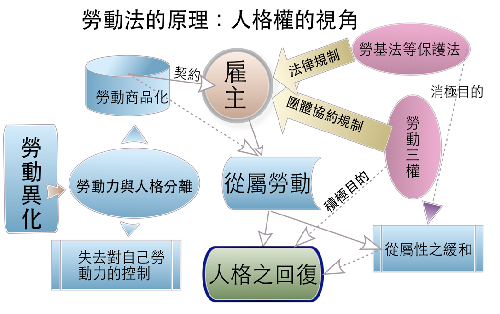

如下圖所示,傳統的勞動法理論在各個領域所構成之規範體系(個別勞動保護法和及集體的勞動三權)是以克服勞動從屬性之目的作為理論基準。也就是說,勞動法面對勞動過程中,勞工所屬的勞動力被商品化,透過契約交由雇主支配,造成馬克斯所說的「勞動異化」之人格上的重大侵害。勞動的保護只是在緩和被支配(從屬勞動)的程度而已,勞工透過勞動三權的行使,克服從屬勞動的狀態,積極的回復勞工的人格,與雇主形成對等的地位服是勞動法最核心的目的。因此,勞動法在本質上可以說是透過勞動保護法和勞動三法,以直接雇主為規範對象,抑制市場競爭原理來保護勞工的法領域。

易言之,勞動派遣等非典勞動型的發展根本上是企圖脫離這樣的規範體系,達成所謂勞動市場彈性化的目的。因此,勞動派遣法的原點思考應該如何排除派遣勞動這種間接僱用的工作型態。也就是法正義=禁止派遣。

但是,不立法勞動派遣不會消失。因為即使沒有法的承認,法院已基於契約由自由的原則,承認勞動派遣是一種「民法上第三人利他契約」的三角關係。而「立法機關」是政治鬥爭的場域,充滿妥協,並非正義的存在,法正義永遠是在到達目標的途中。因此,法政策的角色可以說是在正義途中不得不存在之惡,因為正如德國法社會學耶林所說的—「權利是鬥爭而來」,權利的鬥爭即是如何讓法政策更接近法政策核心的一種行動。

在這樣的思考下,勞動派遣的法政策必須是以法正義的實踐為目的,如何回歸到勞動法原理所設定的規範對象—「直接雇主」為核心之勞動關係。亦即,勞動派遣的存在應該是一時的,法政策應該思考如何逐步的終結現實上普遍存在之勞動派遣的關係。

在這樣的前提下,勞動派遣法是一種以終結勞動派遣為目的之過渡時期的立法,至少應包括下面幾個方向:

1.定義勞動派遣,排除「假派遣」:禁止面試或指定派遣勞工, 官方草案禁止面試,但保留派遣勞工的同意權(§7) ,如此無異提供遣公司只要在簽約時要求勞工加簽不同意書即可規避的捷徑。而且要派公司面或或指定勞工與派遣定義有違,其真意是僱用不在派遣,因此立法應直接擬制要派公司與派遣勞工之間成立勞動契約關係。

2. 適用對象之限定:參考日本法立法初期的目的,得使用勞動派遣的情形應限於下面二個基準:①有急迫性之專業派遣;②臨時性、短期性之替代(產假、服兵役…)。至於對象的決定,依前述日本經驗可知,採行負面表列將更加擴大適用對象,基於終結派遣的立法目的,應採正面表列。

3.禁止登錄型派遣和日僱型派遣:以目前我國勞基法第9條定期契約原則禁止之前提下,登錄型派遣應無承認之餘地,但是實際上派遣業中登錄型佔最多數,而且因為很少加入勞工保險,無法取締,所造成之弊害最大,所以日本的立法趨勢傾向原則禁止登錄型派遣和嚴格限制日僱型派遣。我國亦應確立此一立法方向。

4.均等待遇原則:為確保派遣勞工工資等待遇,應確立均等待遇原則,保障派遣勞工與要派單位從事同種業務之勞工間的均等待遇。勞動部草案中設有該原則(§16)並設有舉證責任之轉換規定(提出說明義務§17),但是這種抽象規定如何實踐必須仿日本規定相當詳細的行政指導措施才有運用的可能。

5.佣金率等資訊公開:應公開派遣契約之佣金率、派遣勞工之薪資以避免勞工受中間搾取。

6.要派單位違法派遣時之成立勞動契約義務:要派單位違法派遣時,應向該派遣勞工要約成立勞動契約之義務。

7.促進直接僱用的政策

8.團結權之保障:為防止派遣身分永久化,應允許派遣勞工參加要派企業工會、要派公司就派遣契約之內容及其定雇主上責任之規範,具有團體協商之義務,適用勞動三法相關之規定。

9.規範效果之確保:至少應致力於:①勞動檢查之擴大和勞動檢查員之增加;②公益通報保護法之立;③工會在企業內部之監督與舉發。

註1:勞動市場彈性化研究,行政院經濟建設委員會委託研究,主持人:辛炳隆,2005年12月,頁6以下,http://www.cepd.gov.tw/att/0008946/0008946.pdf;勞動市場彈性與安全之研究,行政院經建會研究報告,主持人:李誠,2007年,http://www.cepd.gov.tw/dn.aspx?uid=4553。

附錄1:日本勞動派遣(法)發展年表

|

日期

|

事件 |

主要內容 |

| 1947年 |

職業安定法成立 |

禁止民間經營人力仲介事業但允許工會經營 |

| 1948年 |

職安法施行細則修正 |

嚴格解釋民間人力仲介業不得以承攬契約提供人力 |

| 1979 |

行政管理廳建議書 |

指出違反職業安定法之承攬業務處理的情況嚴重,並建議採必要政策。 |

| 1980年 |

勞動省「勞動需給制度研究會」報告書 |

建議修改職安法使勞動派遣事業合法化及擴大民營職業仲介。 |

| 1985.3-6 |

各界對勞動派遣法制化的立場 |

l 工會的立場

- 完全反對:中小企業工會、單獨產業工會、公教和國營事業工會為主之工會。

- 立場不明或部份反對:全國最大工會「總評」

l 學界反對立法:日本律師聯合會、部分勞動法學者連署反對。

|

| 1985.6 |

勞動派遣法成立 |

1.勞動派遣之概念的定義和擴大:

允常業和非常業之勞動派遣,前者包括登錄型和常用型勞動派遣

2.勞動派遣事業得派遣之基準(正面原則表別,具體對象由勞動省指定)。

1)有訊速完成必要之專門性業務

2)工作型態的特殊性而特別僱用管理之必要

3.對派遣勞工保護

(1)中間榨取的防止

(2)派遣事業之具體保護義務

(3)要派單位之具體保護義務

(4) 勞基法上責任原則派遣事業,例外要派單位負。

(5) 派遣勞工團結權

1)禁止對參加工會派遣勞工終止勞動派契約等之不利益

2)要派單位之團體協商義務

無明確規定,但勞動委員會和法院依個案判斷要派單位有可能成為團催協商義務的雇主。

3)與要派單位的團體協約的效力:

有可能締結,但是會有很大的障礙,幾乎無前例,學者認為應該從立法論和合憲性的解釋論來解決。

|

| 1986.7 |

勞動省指定正面表列許可13業種 |

軟體設計、事務用機器操作、通譯、翻譯、速記建築物清掃等專門性及慣利上不適用企業內終身僱用或年功薪資制度之之業務。 |

| 1986.10 |

勞動省追加指定3種 |

機械設計、通訊傳播機器等操作、通訊傳播節目制作 |

| 1989.3 |

實施三年後之調查 |

- 派遣勞工43萬人(含登錄型)。與1986相較事業所增加2.7倍;派遣勞工數增3.1倍。

|

| 1996.12 |

勞動派遣法修正 |

- 追加勞動遣勞工申訴處理

- 追加書籍等之制作和編輯等適用對象業務。

- 育兒休假等替代人員業務時,最長一年。

|

| 1996.12 |

勞動省公布修正追加適用對象為26業種。 |

包括軟體設計、維護、機械和設備之設計、通訊傳播節目等之演出等26業種。 |

| 1999.12 |

勞動派遣法修改 |

- 勞動派遣業重新定位為「臨時的、一時勞動力供需調整制度」

- 適用對象改負面表列→即原則上自由化。

- 適用除外業務有:①港灣運送業務、②建設業務、③警備業務、④醫療相關業務)、⑤製造業

- 原26項業務受1年以內派遣期間之限制

- 創設派遣勞工直接僱用的努力義務

- 8.限制要派單位事前面試行為。

|

| 2003年 |

勞動派遣法修正 |

- 製造業務解禁(期間限制1年)

- 專門26項業務以外期間限制從1年延長至3年

- 違法派遣之要派單位有向派遣勞工提出僱傭契約要約的義務。

|

| 2006年 |

現況調查 |

- 派遣勞工數321萬人(年增26.1%)。

- 1985年14萬人→1999改負面列增至107萬→2002年度213萬。

- 佣金率:一般派遣事業32%,特定派遣事業38%。

- 使用派遣理由:「迅速補充人員」74%,「一時性、季節性變動」50.1%、「為減少常用勞工」22.9%。

|

| 2007.8 |

派遣公司違法及派遣弊端之情形 |

- 派遣公司於製造業偽裝承攬、違法派遣頻繁。行政機關首次進行停業處分。

- 年輕人為主的日僱型派遣速增至5萬人。

- 違法預扣薪資、二重派遣情形增加。

- 職災事故之不實報告情形

- 「日僱型派遣」之「網咖難民」約5,400人。

|

| 2008.6 |

秋葉原殺人事件 |

派遣法方向轉變的一大契機。該事件造成7人死方10人受傷,殺人犯為派遣勞工,與惡劣派遣勞動有關。

|

| 2008.11 |

政府向國會提出勞動派遣法修正案 |

原本內閣要求進一步之法規鬆綁,但由於勞動派遣制度所造成之社會問題日益嚴重,勞動派遣法的性質轉向規制強化。 |

| 2009.1 |

派遣村 |

金融風暴下,大量派遣勞工被解僱,在過年前夕,數個NPO及工會團體在厚生勞動省前開設派遣村作為避難所。經媒體報導而受到各界矚目。 |

| 2009.6 |

民主等三在野黨提出派遣法修正案 |

從派遣事業法的定位轉換為派遣勞工保護法。 |

| 2009.7 |

眾議院解散勞動派遣法朝野兩草案廢案 |

在野黨草案成為主要的競選政見。 |

| 2009.12 |

2008年度派遣勞工數統計 |

1. 派遣工人數比前年度增加4.6%約399萬創新記錄

2.「登錄型」約281萬人「常用型」約118萬。

3. 2009年3月「派遣解僱」勞工數:12萬5千人。 |

| 2012.12 |

|

- 日僱型派遣原則禁止

- 關係企業內派遣不得超過8成

- 禁止以派遣勞工名義使用離職1年以內之勞工

- 提供佣金率義務

- 轉換為不定期僱用之努力義務

- 強化派遣勞工之保護和待遇之改善

- 創設擬制為勞働契約要約制度(2015年10月施行)

|

| 2014.3 |

安倍政權修法草案 |

- 廢止26專門業務的區分

- 派遣期間制限最長3年

- 同一事業場所不得超過3年派遣

- 同一事業所超過3年時,可聽取工會意見後可再使用3年。

- 促進均衡原則措施

- 促進教育訓練措施

|

◆繼續閱讀:

是《派遣雇主保護法》,還是《派遣勞工保護法》?——對於勞動部2014年2月6日派遣法草案的批判與質疑

從工人立場談勞動派遣的「國際潮流」(上):前言

從工人立場談勞動派遣的「國際潮流」(下):以德國經驗為核心

近期留言