◎ 邱羽凡 ( 勞動視野工作室研究員、曾任德國金屬工會法律部與國際部實習員 ) ; 馬丁 ‧ 克來默 ( 德國金屬工會經濟研究員、亦為德國左派黨成員 )

德國總工會( DGB )宣傳最低工資立法運動之看板,訴求為:「只付給我的爸爸時薪 4,81 歐元?真以你為恥!德國需要基本工資。」(圖片來源: 德國總工會最低工資網站 )

|

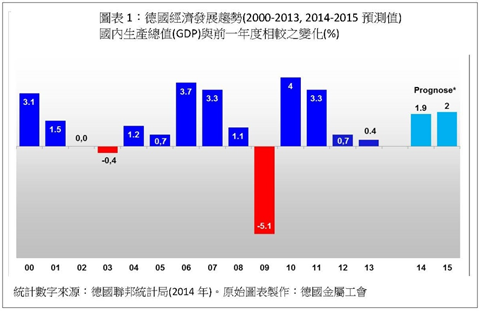

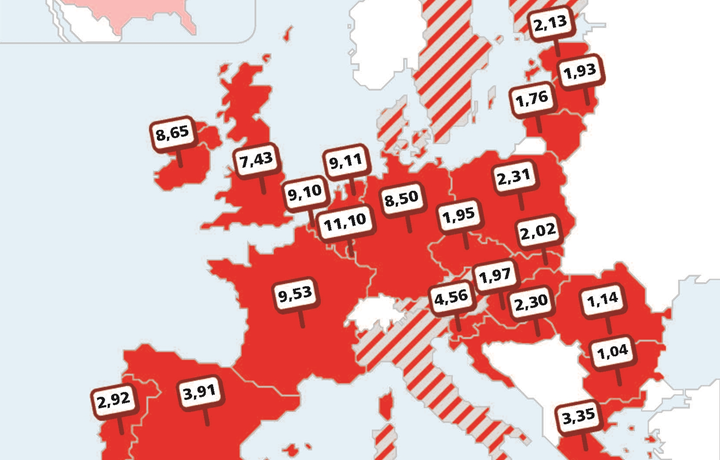

前言:今年(2014年)七月,台灣的月最低工資剛調整為新台幣19,273元,幾乎與時同時,德國也首次訂立了全國性的法定最低工資—2014年7月4日德國聯邦議會通過了最低工資法,依該法,德國自2015年起將實施最低8,5歐元的時薪(依目前歐元匯率約折合新台幣340元),約有370萬名的勞工將因而調升工資,嗣後由最低工資委員會每二年審議一次,以提出調整工資標準的建議,再由聯邦政府公告。 相對於1944年第一個實施最低工資法的歐盟國家-盧森堡,德國的的最低工資法等於晚了70年才出現,事實上,德國法定最低工資的提議也遲至2002年才第一次經由少數的工會提出。難道2002年前德國境內的勞工沒有最低工資的需求?為何部分德國工會一開始不支持最低工資法的訂立?此次最低工資法的通過,對於工會與勞工又帶有什麼意義? |

德國全國性最低工資立法需求從何而來?

探討上列的問題前,若先回到法案本身,可看到此次通過的德國最低工資規範並非單一法案,也不是單單公布時薪8.5歐元如此單純,共計24條規範最低工資的內容其實是《強化團體協約自治法案》(Tarifautonomiestärkungsgesetz)的一部分,單由法案的字面來看,可以推知德國最低工資法的實施不單單是為了保障勞工的生活,更涉及勞工集體自治的論題,上述的各項提問從而必須先放置在團體協約自治的脈胳中來探討。

與台灣完全不同的是,工資標準在德國的勞資關係在社會夥伴的傳統下,向來多由工會與資方經由團體協約談判來確立,而不是由個別勞工與雇主來約定,換言之,原則上由團體協約工資標準扮演為工資把關的角色。然而,這個制度能發揮作用的前提是 ─ 勞工願意加入工會,讓工會代表勞方去談判勞動條件(工資),且資方也願意與工會談判進而訂立團體協約,以及工會有能力於雇主拒絕協商要求時發動罷工來施壓。迄 1990 年代中期為止,這樣的運作方式在德國可謂常態,一直到 1998 年都還有 76% 的勞工受團體協約工資保障,因此在當時用法律來強制規範最低工資的需求並不高,同樣地,在工會組織率甚高的丹麥、芬蘭與瑞典迄今亦仍無法定最低工資,這些北歐國家的工會組織率達 70% ,有八到九成的勞工由團體協約工資來保障所得標準。

由於德國工會能相當程度地掌握工資談判,法定最低工資的提案一開始並未獲得所有工會支持,因為工會憂慮一旦最低工資訂立,就會喪失掌握工資制定的權力、減少勞工加入工會的誘因。

隱藏危機之一:非典型勞動竄生與團體協商式微

不過,1990年代中期之後,德國工會面臨的是一個與過去不同的勞資結構,不止是工會會員銳減、向來(至少)願意談判的社會夥伴-資方的態度也丕變。至2002年,首次有德國工會正式提出訂立法定最低工資的訴求,提出該議題的是食品餐飲業工會(NGG)與服務業工會(ver.di),在這個時間點、以及由這二個工會提出訂立法定最低工資的要求其實既非偶然、亦非突然,實則為一個不得不然的主張。

先就勞方而言,1990年代中期加入工會的勞工人數遽減,東西德統一時工會的會員數達到高峰,當時有逾1千萬名的工人屬於德國總工會(DGB)的會員,全德有約32%工人是工會會員,但迄今(2014 年)只有約19%的工人加入工會,工會基層流失幅度不可謂小。

近年來,德國有無數的研究案都在反省檢討為何工人不再積極加入工會,其中勞動彈性化政策對工會與工人互動的影響,幾乎是所有研究共同關切的核心。自 1980 年代即於德國開始蠢動的新自由主義勞動市場政策,於 2000 初推動的 Agenda 2010 政策中更達到了高峰,各種勞動彈性化手段讓全時正職的勞工人數大幅減低,取而代之的是定期契約工、派遣工、承攬工與迷你型工作者( Minijobber ) [1] ,這些勞工多在飯店與餐飲業、零售業(例如超市員工)、保全業、清潔業與社福業中等服務業中從事低薪工作。最早提出法定最低工資訴求的食品餐飲業工會與服務業工會,就是負責組織這些勞工的工會。然而,這些因法令變革催生出的非典型勞動者,也正是工會最難以組織的對象。勞工因為工作不穩定性高,致欠缺與工會與工作地的聯繫。這些勞工同時也多是低薪族與易陷入失業的群體,加上在工作地點與正職員工間的競爭與排擠,這都構成非典型勞動者遠離工會而難以受到團體協約工資保障的原因。

再就資方而言,過去個別資方多會加入所屬產業的雇主團體,再由雇主團體與產業工會談判團體協約,確立產業內的勞動條件。但是近年來有不少雇主退出雇主團體、或是加入雇主團體但表明不參與團體協商,也就是法律上所稱的「無團體協約拘束力的(雇主團體)會員資格」( OT-Mitgliedschaft )。結果,受團體協約效力所及的資方與勞方數目都因而減少,團體協約對於勞工的重要性也一路下滑,迄今在德國約只有六成的勞工仍受到團體協約工資的保障。

於今,勞方與資方的結構都不再如昔,如果再用 1990 年代前德國勞資互動圖像來「想像德國」,那對於眼前德國勞動社會所呈現的景像將會難以置信。明年( 2015 年)德國最低工資法的實施雖然是工會動員十年來的成果,但從另一個方面來看,這個立法運動其實也揭露了當今德國工會力量弱化的現實與團體協商示微的危機,從有工會有依賴法律工具的介入、推動最低工資立法的需求。

隱藏危機之二:如何跳脫純人權立場的最低工資論述

當然,法定最低工資的作用不單單在彌補勞資團體協商的不足,對於個別勞工也有生活保障的作用,我國所採用的「基本工資」用語,在德國法案中稱為「最低工資」(Mindestlohn),以降低工作貧窮的產生。不過,生活保障並不是最低工資立法的唯一理由-甚且不是最關鍵的原因。難以迴避的是,純然以人權立場來談論基本工資雖然有其正當性,但也讓最低工資立法與否多陷入幾乎無解的道德選擇問題,資方甚至社會輿論也少有因而受到感動而倒向支持最低工資的可能。

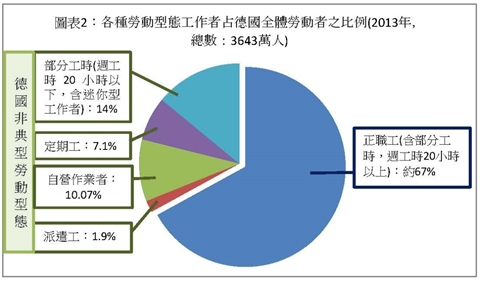

(德國約有1/3的勞動人口從事非典型勞動,而低薪工作占非典型勞動的比例甚高:67,2%的派遣工、81,2%的部分工時工(週工時20小時以下,含迷你型工作者)、36%的部分工時勞工與19,5%的部分工時勞工(週工時20小時以上)為低薪工作者。統計數字來源:德國聯邦統計局(2014年),圖表為作者自製。)

在德國立法的評估中,將最低工資當作附加的振興經濟政策毋寧更受矚目。雖然在整體發展趨勢上,德國經濟呈現正成長的走向,但進入 2000 年後成長率低甚至一度呈現負成長( 2003 年)。而自 2003 年推動上述的 Agenda 2010 政策以來,迄金融危機爆發前( 2009 年)表面上的經濟成率提高了(圖表 1 )、 2005 年後的失業率也逐漸下降,但同時德國的低薪人口也前所未有地爆增。在最低工資立法前,德國每 5 名受僱者就有 1 人從事低薪工作,領取時薪低於 8.5 歐元的人口更高達 7 百萬餘人(圖表 2 )。走在德國的超市或購物街上,經常可以看到徵人啟事貼著「徵迷你型工作員工」,這類勞工即是德國目前人數最多且最典型的低薪工作者,若待業者不想從事迷你型工作等非典型勞動,很多時候就只能繼續維持失業。

對於資方以削減工資的方式進行競爭,除了讓更多受僱者陷入貧窮之外,對於其他歐盟國家而言也造成了削價競爭的威脅。著眼於此,德國最低工資立法說明中也清楚地寫著, 「避免同一產業中雇主間以降低工資來進行惡性競爭,並將此一惡果以無下限的低工資轉嫁予勞工承擔」 為訂立最低工資的目標之一。當然,德國確定訂立最低工資前,也遭遇了資方的抵抗與反對的聲浪,如同在台灣絕對不陌生的言論:「實施或提高最低工資讓雇主負擔加重、讓雇主不得不關廠外移,這樣造成更多勞工失業就對勞工的人權更有幫助?」此一論點的邏輯其實就是建立在 「實施 / 提高最低工資 = 關廠外移 = 失業」 ,這個論點更至少以下述的假設為基礎: 工資高低對於勞工的生產力沒有任何影響、資方面對最低工資所增加的支出沒有任何可採用的應變措施、最低工資的實施對於市場不會產生任何作用。 所以工資提高(實施最低工資)只會增加生產成本,且雇主很可能因為難以負荷這樣的成本支出而關廠。

需問的是,這些論點是否站得住腳?

首先,預設工資僅為生產成本-也就是提高工資只有增加成本的論點並不充分,依最低工資實施的影響評估研究 [2] ,增加工資與提高生產力並不全然衝突:首先,在最低工資的強制實施下,雇主對員工進行培訓的誘因將會提升-因為資方既然都至少要付出的最低工資標準的人事成本,則不如經由培訓來提高勞工的技能,更有助於整體生產力的提升。同樣地,勞工在工資提高之後,能用於維護與再生產勞動力的支出也會提高,在心理上,而勞工在勞動條件提升後通常也也更有動力為資方貢獻己力。

再就整體經濟發展而言,目前德國的國內生產總值有 60% 來自於本地私人消費,若國內勞工購買力提升,國內市場需求增加的可能亦隨同提升,而勞工收入的多寡為影響購買力高低的關鍵角色。在德國訂出 8,5 歐元為最低時薪後,即有估算研究指出,若低於 8,5 元時薪的受僱者因而全部提高工資,德國的購買力將會增加 190 億歐元,相關的研究也進一步指出 [3] ,相對於高所得族群將較高比例的所得用於儲蓄,低收入族群將增加的工資所得用於消費的比例明顯更高-很多時候更是傾盡工資所得也只能勉強維持住家計,遑論用於儲蓄。此外,統計報告也指出低收入族群在工作或居住地以外的消費比例較低(例如出國旅遊於外地的消費),也就是低薪族的消費也多是在本地,而自 8,5 時薪中獲得加薪的正是低收入族群,恰符合提高國內消費的期待 [4] 。

一旦消費提高、國內市場需求增加,資方的長期獲利增加,其實也是最低工資實施的受益者。另一方面,生產者(資方)為應付提高的市場需求而需增加生產,對於勞動力的需求也可能提高而增加僱用,創造更多的工作機會。這與主流言論主張最低工資必然導致失業擴大的預設也不相同。除了本國經濟之外,進口商品到國內的貿易國經濟也可能因而受到提振。就德國而言,其出口貿易額長期以來高於進口貿易額,若國內市場需求提高,對國外商品的需求也會增加(對台灣來說,例如出口至德國的台灣行車導航機等電子產品的需求提高),亦有促進鄰國經濟發展之用,例如德國長期出口商品至希臘,但希臘資本卻少有商品進口至德國,若德國內需經由最低工資政策增加,則可能增加對希臘商品的需求-例如起司、橄欖等產品,則同樣的,希臘國內資本為增加生產,也可能僱用更多的勞工。

將實施 / 提高最低工資的結果化約為失業率提高,不但完全抹去工資變化在市場中的作用,而且此一論點也僅止於假設,轉述德國最低工資立法運動中,研究單位整理全球多國實施最低工資後的實證經驗研究的結論 [5] ,其實迄今為止都沒有實證研究可以證明實施最低工資對整體勞動市場具有絕對的負面影響、或是最低工資與失業率提高的二者間的必然性與因果關係。

作為歐盟倒數實施最低工資的國家,德國的最低工資政策其實揭示了整個社會斥充著低薪者的危機,而為了維持市場的運作,反而是支持最低工資才是保障資本繼續生存的道路。

更大的爭議:德國 2014 年最低工資法「不」保障誰?

基於上述立論,雖然最低工資應予接受,但在此次最低工資立法中,主導最低工資法案的政治力量為聯合了右派德國基督教民主黨 CDU 與右傾化的社會民主黨 SPD 所共組的大聯盟( Große Koalition ),還是接受了資方要求的最低工資部分排除條款,其中爭論最烈的是最低工資法中的「漸進條款」與「例外條款」,以下分別說明:

漸進條款 是指逐步適用最低工資、而不一次到貫徹 8,5 歐元時薪。也就是低於 8,5 歐元的時薪的團體協約規範得適用到 2016 年為止,自 2017 年起才全面強制不得為低於法定最低標準的團體協約約定。受到此一漸進條款衝擊的主要是農場中的季節工,其中很多勞工是來自東歐的外籍勞工,例如於春末夏初時來到德國農場中擔任摘採蘆筍的重體力勞動工作者。再者,漸進條款還規範派報工的最低工資自 2015 年起為 8,5 歐元的 75% 、 2016 年起為 8,5 歐元的 85% , 2017 年起才能領到 8,5 歐元。也就是這些勞工還需再熬過二年半的低薪困境。

不過,更為人詬病的則是除外條款。在最低工資法的第 1 條中,雖然明訂所有勞工都可以要求資方給付最低工資,但是法律又創設了數個不適用最低工資法的例外,主要有三大族群:

- 失業1年以上的長期失業者,其受僱的前6個月不能請求最低工資;

- 18歲以下的青年少勞工;

- 基於職業培訓(Berufsausbildung)而受僱的勞工以及實習生,此類勞工亦多是準備進入職場的年輕勞工。

上述的例外規範也將造成約 50% 的低薪族在這次立法後繼續處於廉價工資條件之下。因為德國在立法中所參酌的外國法制中都沒有這類例外規範,所以這些例外規範可說是德國立法上的發明。

先就 青少年勞工排除條款 而言,首先,立法前的預想為,若青少年也可以領最低工資這樣的「高薪」,將喪失培養技能的動力而紛投入職場,這將不利於整體的生產。不過,實情是目前提供給青少年的實習或培訓位置根本不夠, 2012 年有 63 萬人在爭取實習訓機會,但企業整年開出的缺僅有 58,5 萬個。青少年待業者根本沒有選擇的機會,更遑論放棄培訓位置。更何況拍板定案的立法除了實習受訓生外, 18 歲以下的青少年勞工也一律排除,反對者的猜測與憂慮的基礎根本不存在。而且反對者認為青少年會短視近利至放棄培訓機會直接進入職場,不但明顯涉及歧視,也小看了青年們對自己未來的期待!

再者,過去青少年們經由實習或職前培訓之後,大多可以被所在企業接納成為正職勞工,也有團體協約規範資方有僱用實習或培訓完畢的人員的義務。但近年來,企業依生產需求來彈性僱用勞工,培訓勞工的意願大為降低,反而是可以隨用隨丟的勞動力更得資方喜愛。一方面減少實習與培訓的位置,一方面增加短期低薪的工作,則急切尋求進入職場的青少年們多不得不接受這樣的勞動條件。在這樣的背景下,排除最低工資適用不但鞏固了現行青少年從事低薪工作的既有結構,加深了工作貧窮的困境,也形同為資方開啟了一道引進廉價勞工的大門 [6] 。

再就 失業者排除條款 而言,排除最低工資的在表面上似是為了增加雇主僱用失業者的動機。但是可預期的是,最低工資的除外條款將可能導致旋轉門效應的產生,也就是資方在免付最低工資的期間僱用失業者,於僱用 6 個月後再想辦法予以解僱,失業者等於只能短暫的就業即又陷入失業之中。從這個排除規範來看,執政者縱使接納了最低工資立法,但也不忘保持產業後備軍(失業者) 的存在比例,讓資方能依其所需將勞動力(失業者)吸納到生產之中。

結語:德國立法經驗值得借鏡什麼?

在朝野的掌聲與噓聲夾雜中,德國通過了德國最低工資法,其立法牽涉層面甚廣,其影響與關連實難以在一篇文章中窮盡討論。除了德國,依國際勞工組織( ILO )的統計,全球目前約有 100 個國家已訂有法定最低工資。當然,最低工資下能提供給工人的極其有限,我們也不希望整個僱傭階級的所得都徘徊在最低工資標準上下,而若勞方能團結力量 — 如同北歐國家或過去的德國,以強大的工會以及覆蓋率高的團體協約工資保障來防止工資沈淪,其實無需國家介入來訂立最低工資。但此一願景離目前的台灣現況甚遠,眼前充斥的毋寧是無視勞動市場上勞資間力量不對等而放任血汗勞動充斥的野蠻場景。

我國於 1968 年開始訂有低工資,但關於基本工資的論辯迄今未歇,更有多年凍漲基本工資致架空其作用的問題,在上述的簡短介紹中,吾人可知,最低工資標準的建立其實不全然只有利於勞方,反而如劉梅君教授所指出的「調漲基本工資恰恰符合資本邏輯」 [7] 。也就是基於這樣的邏輯,德國始能在今年成功地立下最低工資法。德國最低工資立法中雖大開例外條款之門,致工會推動立法運動的原意遭到相當的削弱,但工會在立法運動中立足於自身所處的危機,從而發展出道德呼籲之外來正當化最低工資立法的論據,難道不值得在台灣現今的基本工策政策的論辨中參考?

(本文不代表德國金屬工會立場,與工會立場相異者為作者個人意見。)

【註釋】

[1] 迷你型工作者( Minijobber )的正式法律用語為「微量工作受僱者」 (geringfügigen Beschäftigung) ,勞工之月薪需低於 450 歐元。迷你型工作者也是法律意義上的勞工,受到一般勞動法令的保障,其特殊性在於社會保險部分免強制投保與稅制上的特別規範,惟其規範涉及多部法律,此處不多介紹,但總體而言僱用迷型工作者可讓雇主減少社會保險支出,更可以彈性控制所需人力。迷你型工作者在月薪 450 歐元的標準下通常為部分工時工,但是若換算為時薪,其時薪標準也多低於全職工作者的時薪,且通常在低薪標準之下, 2012 年的計資料顯示有七成的迷你型工作者時薪低於 8,5 歐元。

[2] 參德國 Rudolf Hickel 經濟學教授研究報告, Flächendeckende Mindestlöhne: Epochenwandel auf den Arbeitsmärkten – Sieg der Vernunft über neoklassisches Marktversagen ( 報告連結 ) , 2014.3.31

[3] 請參 2014.7.9 日德國 Frankfurter Rundschau 報導中引述 ISP Eduard Pestel Instituts 之研究結果。( 報導連結 )

[4] 請參經濟學者 Klaus Bartsch 之研究報告, Was bringt ein gesetzlicher Mindestlohn für Deutschland ? 2009 年 7 月,頁 29 ( 報告連結 ) 。

[5] 請參經濟學者 Klaus Bartsch 之研究報告, Was bringt ein gesetzlicher Mindestlohn für Deutschland ? 2009 年 7 月,頁 46 以下。 ( 報告連結 ) 。

[6] 25 歲以下的或青少年勞工約有一半的比例為低薪工作者,不少是迷你型工作者,加上德國的解僱保護法不適用於小型場廠,則小企雇主僱用青少年迷你型工作者不但解僱容易,而且需支出的人事成本又低,造成青少年勞動貧窮的情形更趨嚴重。

[7] 劉梅君(國立政治大學勞工研究所教授),勞動人權的另類視角:調漲基本工資恰恰符合資本邏輯, 2013.5.17 ( 報告連結 ) 。

附錄:歐盟各國之 2014 年法定最低工資標準

(點圖放大閱讀)

(圖片來源: 德國總工會最低工資網站 ; 資料來源: 德國 Hans-Böckler 基本會網站 )

近期留言