◎撰文/勞動視野工作室研究暨宣傳部

壹、學生VS.勞工身分,並存或互斥?

(一)什麼是勞務?勞動從屬性的意義為何?

(二)學習與勞動,併存或互斥?

(三)大學中「學習活動」與「勞動工作」之區隔困難與必要

貳、兼任學生助理之勞動從屬性,如何認定?──以學習型助理為例

(一)學習型助理之勞動從屬性的基礎與界限

(二)「正面表列」或「類型化」從屬性勞動型態?

(三)校園勞動現場調查強化從屬性勞動「類型化」釋義

參、兼任助理/微量工作者之勞動保護政策的選擇思考:以勞保為例暨借鑒德國迷你型工作者之勞動政策

肆、結語

|

近年來,我國勞工的權利意識提升,2011年新勞動三法施行後更掀起了組織工會的波濤,大專院校中亦有高等教育產業工會之勞工組織,過去不曾與勞動法相連結的兼任學生助理也開始爭取自身的勞動權益,此與同時,大學(資方)與部分社會輿論則以「誰是勞工?」、「學生助理是勞工嗎?」「勞動基準法進入校園適當嗎?」等問題質疑工會與學生行動的合法性,歷經二年多的爭議(註1),今年(2015年)6月17日,勞動部與教育部於分別訂立了相關的行政指導,教育部訂定「專科以上學校強化學生兼任助理學習與勞動權益保障處理原則」,勞動部則發布了「專科以上學校兼任助理勞動權益保障指導原則」,試圖解決爭議,但對於勞方而言,這些行政指導非但沒有解決問題,反而引爆更多的爭議。實則,整起爭議的核心其實都指涉「什麼是勞工?」此勞動法上最根本的認識問題,本文擬就此爭議以勞動法與工會政策的方向提出分析,期能為當前爭議提供一初步出路思考。

壹、學生VS.勞工身分,並存或互斥?

勞動與學習兩者得予併存或本質上互相排斥?具有學生身分的助理人員是否可以同時具有勞工的身分?就此提問,應先就一般的勞動從屬性意義為認識,次能論及兼任學生助理的特殊性問題。

(一)什麼是勞務?勞動從屬性的意義為何?

第一個問題為,什麼樣的工作屬於勞動?勞動從屬性的意義為何?長期以來,我國社會對於勞動/勞工的貶抑,讓社會對於勞工的刻板印象停留在生產線上從事機械式藍領勞動的想像,讓吾人以為大學中的學術工作與「勞動」難以連結,實際上,自1970年代以來,資本主義生產方式變化,生產力大幅提升後,製造業所需的勞動力隨同降低,產業結構隨之變遷,我國多數的受僱者目前來自於服務性產業,其中亦包含教育部服務業,勞動乙詞若於當前的資本主義社會繼續窄化運用,顯不合時宜。

然而,不論產業結構或是勞動僱傭型態如何變化,受僱者(即勞工)的意涵仍是為他人(即雇主)之事業勞心勞力,並從而獲得報酬(工作之對價)的工作者。而在勞動關係中,雇主首先因掌握資本與生產資料而得主導經濟活動,勞工形式上縱可以自由選擇雇主,但終需依附於雇方而能出賣已身之勞動力而獲致報酬,勞資關係結構因而先天上即不對等,結果上致受僱者就報酬等勞動條件無法在平等的基礎上與雇主協商。其次,在勞動的過程中,因勞動契約的意義是指勞工於一定時間內提供勞動力給雇主使用,雇主為了讓勞動力發揮最大的作用以符合其生產利益與需求,運用契約範圍內的指示權指揮勞工從事工作,包含工作地點、工作時間與工作量等要求-並予以監督,亦即雇主工作者有指揮監督之權,對勞動力為為最大的利用。在此前提下,雇主支配勞動力之過程即相當程度地支配勞工人身及人格,也從而產生勞務的「人格上從屬性」(臺灣高等法院103年度重勞上字第5號民事判決參照),此一人格上從屬性勞工也是受僱者(即勞工)的特徵,亦即判斷勞工身分有無的核心概念(註2)。

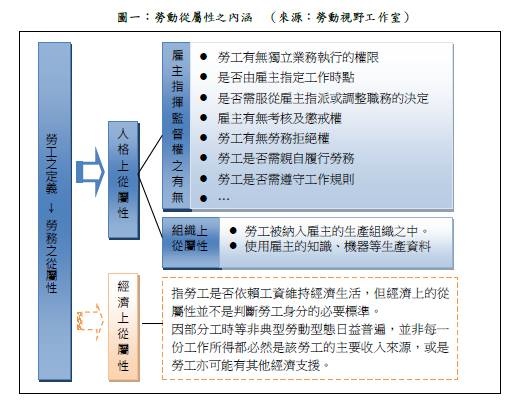

人格從屬性雖然是一個抽象的概念,但並非勞動法學的文字釋義遊戲,而是根源於上述的社會發展,而我國法院判決迄今亦已累積多起案例,可整理出多項標準將從屬性之義具體化,作為判斷的切入點,諸如是否具有獨立業務執行的權限、雇主考核懲戒權之有無、固定工作時間之規範有無、是否指定工作地點、公司工作規則遵守之要求有無與勞工有無勞務拒絕權等(註3)。除了人格上的從屬性之外,法院尚提出經濟上從屬性與組織上從屬性,但組織上從屬性是指勞工被納入雇主的生產組織之中,並且使用雇主的、知識、機器等生產資料,其實是人格上從屬性的一部分,無需獨立為判斷。至於經濟上從屬性則是指勞工是否依賴工資維持經濟生活,但因部分工時等非典型勞動型態日益普遍,並非每一份工作所得都必然是該勞工的主要收入來源,或是勞工亦可能有其他經濟支援,故經濟上的從屬性並不是判斷勞工身分的必要標準。

圖一:勞動從屬性之內涵 (來源:本文作者自製)

(二)學習與勞動,併存或互斥?

第二個問題為:上述的從屬性勞動是否與大學助理工作的性質相符?依教育部之報告,兼任學生助理的樣態與工作內容為:「1.研究助理:學生在教師指導下,協助相關研究調查、實驗、搜集與整理資料及報告撰寫。2.教學助理:在授課教師指導下,於課前、課中、課後從事與教學活動相關之 學習與協助。 3.研究計畫臨時工:在教師督導下進行研究工作相關協助工作。」(註4)這些工作究為學習活動或勞務提供?依教育部「專科以上學校兼任助理勞動權益保障指導原則」中的構想,學生助理中有一類型為非屬僱傭關係活動者之「學習型助理」,亦即大專校院學生基於課程學習或服務學習等以學習為主要目的及範疇之助理類型,從而得與勞務提供予以區別。

依教育部之主張,上述學型助理所從事的學習活動內涵為:「1、指為課程、論文研究之一部分,或為畢業之條件。2、前課程或論文研究或畢業條件,係學校依大學法、專科學校法授權自主規範,包括實習課程、田野調查課程、實驗研究或其他學習活動。3、該課程、論文研究或畢業條件應一體適用於本國學生、外國學生、僑生、港澳生或大陸地區學生。」(專科以上學校強化學生兼任助理學習與勞動權益保障處理原則第四點)由此可知,屬於「學習」範圍的活動需與學生本人的學業有直接的關連性,也就是有助於學生學習、深化與實踐所修習課業的各種活動,或是學生為了自身學業所進行的學術與研究工作;而在學習活動中,教師應對學生提供指導、協助學生學習而讓學生獲得教育,亦即學校應有明確對應之課程、教學實習活動、論文研究指導、研究或相關學習活動實施等計畫,教師同時應有指導學生學習專業知識之行為,以達大學法所稱培育人才之目的。依此目的而讓學生參與活動,本來即應歸屬為學習的一環,學生乃是為了自我的學習而從事活動,例如法律系學生在指導老師帶領下,為社區民眾提供義務法律諮詢,參與法律諮詢的學生雖然提供服務予民眾,但仍屬於學習者(學生)的角色,此一範圍內的活動實則與設置助理與否無所關連,亦不涉及勞動關係的問題,自然也與適用勞基法與否無關。

然而,學習型助理之所以產生爭議,乃是因為學生助理參與教學研究的協助工作時,此類工作可期待為學生助理帶來學習的作用,尤其是參與指導或協助其他學生進行學習時,例如帶領分組討論、批改作業或提供課業諮詢等涉及運用專業知識的活動,在上例的法律系義務法律諮詢活動中,若研究生代替教師在場輔導學生進行諮詢,諸如傳授諮詢技巧、法律問題分析等,或是收集與影印參考文件供學生參考學習等,研究生助理從事這些協助性的教育工作時,雖然經常先獲得教師的指導而有所學習,但是從事上述工作時的所處的位置已不再是受教者(學生),而是分擔了教師所承擔的學術勞動工作,從而轉換地位為勞動者(助理)。換言之,若學生助理所協助的是學習活動,且因教師的指示而有所學習,但此時學生的地位已經由「受教者」轉換為「協助教育者」的地位,亦即學生由「接受教師學術勞動的接收者身分」轉變為「協助教師提供學術勞動工作的(輔助性)授與者」,且不論是具有教育學習性質的課業討論活動、或是協助影印上課補充資料或準備硬體設備等非創造性的工作,都已經不再是單純的學習活動,而是勞動工作。

實際上,具有學習性質的勞動工作,或是於勞動時間內進行學習(培訓),並非大學等學術組織所獨有,勞務提供的過程中並不排斥學習的成分存在,不論是一般企業的新人培訓或是在職進修課程(強制性進修亦非少見),均為適例,僅是大專院校肩負學術研究暨培育人才等任務(大學法第1條參照),研究與教學所內涵的學習成份更高,且學術工作的任務需依仰賴專業人員(教師與研究員)完成,仍在學的學生若任助教(大學法第17條第3項參照),自僅能以協助之地位、而非獨立工作者的方式來參與學術研究的工作,教師給予指示一方面具有教育的功能,但同時也是學術產業中之勞動之所需,學習的功能無法遮掩助理工作為勞動的本質。

(三)大學中「學習活動」與「勞動工作」之區隔困難與必要

承上所述,具有學習成分的活動並非排斥勞動關係成立的事由,但由教育部調查所示的學生助理工作以觀,實難以學習之名涵蓋全部活動。不過,大學中的學習活動與勞務提供二者間確實有模糊地帶存在,尤其是學生助理所從事的研究工作為其論文研究的準備工作或其中一部分且受到教師指導時,又或是某一研究案,指導之教授不僅為觀念之指導,且參與內容之表達而與學生共同完成報告或論文,亦即為共同著作時,在此情形下,學生可能為了增進自身的研究能力或是提高發表之機會而願意長時間、高強度的工作,但以勞動法的觀點而言,就算有學習之性質,但若其是為了「他人」而提供工作(也就是勞動成果非歸屬工作者即學生本人時),且其為具有從屬性勞務性質的活動,即應劃歸於勞動關係的範疇。

簡而言之,完全否定學習活動與勞務提供中任何一者,都難以通過勞動法上勞動從屬性的實質審查,解決爭議的方式毋寧是為二者劃出可資辨認的界限。就此問題,我國勞基法對於工作時間並無明確的定義,但此一問題在經常具有模糊地帶的學生助理工作上實不容忽視,當前之務應是為學習活動與勞務提供二者的區隔訂立標準,而一個更符合勞動現場的工時規範毋寧是由勞資自主協商,以勞資約定的方式訂立擬制性工作時間,我國法制下可供利用的方式之一尚有團體協商,也就是由勞資自行擬訂工時規規範並合意實施,惟不得抵觸強制性法令,亦即明顯是勞務工作的時間不得改約定為「學習」而不計入工時之中。

就此,以德國教育學術工會(GEW)所簽訂之團體協約為例,大學與研究機構之工作者的工作時間有下列的特別規範:「於大專院校與研究機構受僱的定期契約學術工作者(wissenschaftliche Mitarbeiter),若受派之工作與為其博士研究之準備工作或是其他研究工作所必要者,有權依本團體協約要求在受派的職務範圍內享有充分的機會為個人的學術工作。」(註5)另外,可參酌的尚有德國部分的邦大學法中的相關規範,如德國Saarland邦大學法第37條第3 項即規定,簽訂定期契約的學術工作者,「若受派之工作與為其博士研究之準備工作或是其他研究工作所必要者,則所約定的工作時間中應有至少三分之一給予從事個人的研究工作。」易言之,基於對學習與學術的保障,計入工作時間的部分時間應給予助理從事個人研究,三分之一的標準也是為學習活動與勞務二者區隔所訂下的標準。

貳、兼任學生助理之勞動從屬性,如何認定?──以學習型助理為例

(一)學習型助理之勞動從屬性的基礎與界限

校園中雖存在非屬勞務提供的學習性活動,但目前爭議係膠著於「學習型助理」的法律關係認定上。對於簽訂學習型助理契約的學生,其若參與學習活動以外且涉及勞務提供的工作,且不論是將學習活動延伸至勞務工作上且二者互相掛勾,或是以學習之名但實質上從事勞務提供工作(例如在實驗室進行論文研究工作的研究生需輪值留守、或需負責維護實驗器材、或需在研究中心輪班處理書籍出借的工作等),此時應如何認定其法律關係?

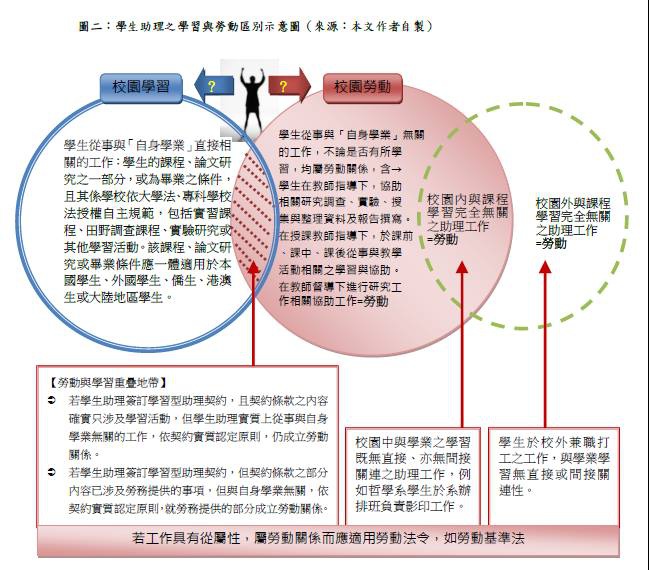

學生與勞工二種身分並無衝突而得併存,已如上述。至於學生助理從事上述工作時,應如何進一步認定是否屬於勞務提供?此點仍需回歸從屬性為判斷(參上述壹(一)之說明),而於判斷學生所從事之工作為學習或勞務,就此應注意下列三點(就下述三點,亦請併同參考下圖二:學生助理之學習與勞動區別示意圖):

第一、若學生從事與自身學業無關的工作,例如學生固定至圖書館輪班為分類排放與整理書籍的工作,縱然沒有簽訂助理契約,只要實質上有提供勞務,即可成立勞動關係。

第二、若學生助理簽訂學習型助理契約,但契約條款之部分內容已涉及勞務提供的事項,則依契約實質認定原則仍會就「勞務提供的部分」成立勞務型助理關係,也就是勞動關係。例如在實驗室進行論文研究工作的研究生得使用器材,但被要求固定輪班維護實驗器材且訂於契約之中,則與論文研究無關的器材維護工作需經實質判斷而認定是否成立勞動關係。

第三、若學生助理簽訂學習型助理契約,且契約條款之內容確實只涉及學習活動,但學生助理實質上受指示從事與自身學業無關的工作,依契約實質認定原則仍會成立勞務型助理關係,也就是勞動關係。例如研究環境法之法律系學生助理為指導教授收集資料,作為教授出席環評會議的準備,縱使與其學業領域相關,但與學生之個人學業無關,仍屬為他人工作。除非該環評之主題與學生論文直接相關,且學生有選擇是否協助之完全自由權利,始有可能認定為學習活動。

圖二:學生助理之學習與勞動區別示意圖(來源:本文作者自製)

(二)「正面表列」或「類型化」從屬性勞動型態?

勞務的從屬性是一個抽象的概念(參上述壹(一)之說明),而有鑑於從屬性的判斷對於多數受僱者而言或屬陌生、或欠缺明確的操作型定義,因此有工會幹部主張應該讓所有掛名學校助理的學生即刻適用與學校之間的僱傭關係,不應再經過從屬性判斷這關為綜合判斷勞動關係的有無(註6),然而,此一主張的危險性在於,勞動型態的變化與轉換並無發展上的限制,「正面表列」那些助理工作屬於勞工的方式首先無法概括既有的所有助理工作模式,更有不及納入未來新發展出的工作類型的問題,其次則是製造了雇主脫法的標準,也就是規避成立勞動關係的標準,最簡單的即是將既有的助理工作掛上不同的名義但不使用助理乙詞,例如獎助計劃、生活補助計劃、服務性活動補助方案人員等,以脫逸出「助理工作」的範疇。簡言之,正面表列的形式認定方式實難以趕上雇方變更僱用名義的種種方式,只有回歸到勞動從屬性的實質認定,才能將具有勞動保護需求的工作納入勞動關係之中。

(三)校園勞動現場調查強化從屬性勞動「類型化」釋義

在從屬性認定的具體操作上,誠如勞動法學者林更盛教授所指出:「為顧及法律的安定性,吾人應尋找『從屬性』的一些類型上關鍵性的特徵/要素,以利法律之適用。」(註7)有鑑於大學中的學生助理工作類型多樣性高,不同學院之間所需的工作亦難以互相類比,學生在不同學習階段(學士、碩士與博士等)所能勝任的助理工作之差異亦大,基此勞動現實,在學生助理工作從屬性認定上,最關鍵者首為進行校園勞動型態調查,並依勞動現場調查結果將助理工作予以類型化,然後指明各類工作所含的勞動從屬性何在,以作為從屬性判斷的「例示」,高教工會於今年9月9日的新聞中亦指出:「過去兩年努力下,經勞動檢舉而被認定為勞雇關係、適用勞基法的兼任助理,已累積超過10筆案例,其勞動型態包括計畫兼任助理、教學助理、工讀生、助學金助教等等。」(註8)若工會能將計畫兼任助理、教學助理、工讀生等已被認定為勞工的助理工作予以類型化,並進一步擴大校園勞動現場的調查,則不論學生與學校所簽訂的契約名義為何,只要提供同樣工作內容(勞務)的學生助理即是勞工(亦即回歸契約性質的實質認定原則),如果發生契約性質認定的爭議,亦即對於是否為勞動關係有所疑義時,就必須由主張非勞動關係之一方,舉證當事人間不具有從屬性關係,以推翻勞動關係的存在。

綜而言之,勞動契約的成立無書面要式的法定要求,勞僱型與學習型助理的契約形式區分難以動搖從屬性實質判斷的結果,個案認定不但無法避免,甚至是實現個案勞動正義的必經之途。更重要的是,若學生助理能在這一波的爭議中提升自我勞權意識,建立自我判斷勞動從屬性的能力,學生助理的勞動權益才能在基層監督之下受到長遠穩固的保障,而非事事依賴工會領導層推動政策改變、甚至是事過境遷後即不再關注勞動權益的問題。

參、兼任助理/微量工作者之勞動保護政策的選擇思考:以勞保為例暨借鑒德國迷你型工作者之勞動政策

兼任學生助理所從事的工作若具有從屬性,即屬於勞工,不過當前最具爭議的是,每週工時微少之勞工是否適宜比照全時工作者投保勞工保險?在討論此問題前,應先嚴予區別的是,不同的勞動型態所需的勞動保護政策容有不同,但無法以勞動保護政策之適當與否作為肯否勞工身分的理由,亦即不論目前勞保政策是否有需變革之處,勞工身分的認定應獨立判斷,更何況,勞工保險只是勞動保護的其中一環,實不宜將勞保的問題無限上綱或擴大至整體勞動保護規範上,從而連結到勞基法/勞動部不宜進校園的結論,甚至欲以大學自治為理由申請釋憲。實則,大學自治的保障是以保障大學內部教師及研究人員之學術自由為目的,並不是限制大學內部之學生權利的理由,反之,大學應大學自治為由來爭取更多的教育經費以解決學生助理納保的經費問題(註9)

回到勞工保險的問題上,部分工時或微量工時的兼任學生助理,例如每週固定工時4小時之助理工作,只要是固定的助理工作,目前亦以整月投保之方式辦理。依勞保局之說明,縱使部分工時人員(即工作時間較一般全時工作勞工有相當程度縮短者),只要受雇主輪派定時到工、全月均在職者,勞保即應整月加保,並按其整月薪資所得總和,依勞工保險投保薪資分級表之等級金額申報月投保薪資,如月薪資總額低於基本工資者,其月投保薪資分11100元(11100元以下者)及12540元(11100元至12540元)二級,其薪資總額超過12540元者,應覈實申報(註10)。

由於微量工作者並不以該工作為主要收入來源,其欠缺經濟上從屬性雖無礙勞工身分的成立(參上圖一),但在勞動保護政策上則可能有不同的需求:對於部分工時勞工(含微量工作者)而言,最關鍵者為實質平等的保障,亦即不得因為部分工時而遭受相較於全時工作者為不利的歧視對待,例如部分工時工作者同樣有休假或加班費等權利,亦受解僱法令與反歧視法的保障(註11)。惟就微量工作者之勞工保險,若整月投保所保障之時數與實質工作之時數差距過大,反而形成無工作但有勞保的結果,亦有不符合平等原則之慮,當前的討論中亦不乏有要求調整投保勞保方式的提案,高教工會亦提到:「關於是否要調降級距,這可能成為一個影響勞工權益的重大議題,在政策上需要經過通盤討論。」(註12)易言之,對於是否要調整微量工作者的社會保險投保方式,有所思考。然而,高教工會亦注意到:「如果調降級距,是否可能變相鼓勵無良雇主以更低的薪資雇用勞工?」(註13)此一憂慮實非危言聳聽,在非典型勞動型態發展蓬勃的資本主義國家,例如德國,其自2003年開始即引進迷你型工作(Minijob)的非典型勞動型態,也就是微量工作者的方案,其分為二種型態:第一、收入微量的工作者(月薪450歐元以下),第二、工時微量的工作者(每年工作日數在70天以內,或是三個月以內但每週至少工作5日者),此一僱傭政策之目的在於是藉由放寬強制性社會保險規範以及與給予稅制上的優惠,以達到擴大僱用之目的。詳言之,這些勞工雖然與全時工一樣可以適用各部勞動法令,但是在社會保險上則有不同的規範,以常僱型的專職迷你型勞工為例:除了意外保險維持強制納保以外,雇主無需為其投保失業保險;在醫療保險上,此類迷你型勞工僅屬自由投保的對象,勞工得自行投保私人醫療保險,但若勞工選擇法定醫療保險,雇主即給付13%的保費;最次,在退休保險上,迷你型勞工雖屬強制納保對象,但可以申請以免除投保義務,但雇主仍然需為勞工提撥15%的保費(註14)。這些規範為企業提供了經濟上誘因,從而擴大僱用迷你型勞工,但是結果上並沒有達到提高僱用的政策目的,反而是排擠正職工作的位置,且現今為數不少企業僅提供迷你型工作,亦即應徵者若不願淪於失業,則只能選擇迷你型工作而在困於低薪工作之中,真正的勞動契約自由已在相當程度上被迷你型勞動政策所架空,迄2011年止,德國已有約740萬名迷你型受僱者,其中有493萬人僅是依靠此一工作謀生,此一勞動型態也是德國近年來數目增長最快的工作類型,但同時也拉低了整體受僱者平均薪資(註15)。

由德國的十數年經驗可知,一旦制度上開放僱用微量型工作者的各項特殊規範且有利於雇方時,就難以在政策實行後再扼止雇方濫用此種節省勞動成本的人力資源政策,結果上即是在國家政策層次上就犧牲了兼職即部分工作者的勞動權益。在思考微量工作者的勞工保險的問題上,若要真的落實平等保障的原則,實不宜貿然大開例外之門而排除這些工作者的社會保險權益,惟就公平性而言,不論是以調整投保級距的方式,或是將投保最低單位設定為「天」,並以實際工作天數計算保費,都可能減緩投保年資與實質工作之時數差距過大造成的問題,惟此一問題應置於整體的勞工保險政策中為討論,並需慮及變更投保規範對全時工作者的可能影響。此一問題所涉層面甚廣,不宜以行政指導的方式閉門訂立,而應置於整體國家勞動政策修正的定位下,與各界進行論辯,再以法律的形式進行修正。

肆、結語

近年來,學生走上街頭爭取權益的畫面已不再是少數事件,不論是基於保障居住權、環境權、性(別)權或是爭取民主服務貿易協定等議題,都可以看到學生有組織性地在各議題上發聲,但是,在當前尚未落幕的學生助理納保事件中,學生則是為了自身的權益而出現,面臨的正是與自己在學之學校師長間的矛盾,且不論是爭議過後、或在爭議中,學生們仍要續行學業,換言之,學生們必須一邊背負著爭議一邊學習,其所遭逢之身心壓力,可見一斑。然而,為何學生們迄今仍要堅持認定勞工身分的存在?只是為了勞保?或是為了未來可以請領加班費?或是為保障收入固定(工資保護)?實則,不論是為了何者,開啟學生助理進入勞動保護的大門,不再以學習之名讓學生非自主性勞動,應是此一爭議中最基本的主張。而對於學生助理此一工作而言,大專院校作為勞動場所並不具有特殊性而有排除適用勞動法的事由,特殊的是,勞動法在此大專院校中幾乎不曾被關注過,這也可能是因為在大學院校中,勞動法迄今都還不是一個受到重視的學科,目前設有勞動法專門課程的學校實寥寥可數。在勞動問題上,原本應由教師擔位傳道授業解惑的角色,在勞動法這個科目上反而先由學生挺身而出,告訴社會與師長們:「學生助理是勞工!」此一課雖然只是上了勞動法的第一課,但也讓吾人看出我國勞動教育的欠缺對學子帶來的傷害,勞保投保方式的政策或容有反省餘地,但此一事件本身更需要我國整體教育政策與勞動政策的反省。

✽ 註解:

註1:有關大專院校學生助理之勞工身分爭議,請參閱劉祥裕,大學兼任助理納保是遲來的正義?從頭剖析兼任助理的納保爭議(2015年9月2日),載於關鍵論網站:http://www.thenewslens.com/post/210003/。

註 2:有關勞動從屬性理論之說明,請參閱黃程貫,《勞動法》,空中大學,2002年,頁63以下。

註 3:有關近年來法院判決對從屬性判斷之整理,請參閱林佳和,兼任教師加保法律意見書,載於高等教育工會網站:http://0rz.tw/s7Y9G。

註 4:請參閱教育部大學學生兼任助理事宜相關處理過程及評估說明,轉載於東化大學公告系統:announce.ndhu.edu.tw/。

註 5:請參閱德國德國教育學術工會(GEW)網站:http://0rz.tw/5Sbim。

註 6:林凱衡,「兼任助理指導原則」改變了什麼?兼論台大工會運動的反省(2015年6月26日),載於苦勞網網站:http://www.coolloud.org.tw/node/82888

註7:林更盛,勞動契約之特從「從屬性」,裁於氏著《勞動法案例研究(一)》,翰蘆圖書,2002年5月,頁22。

註8:台灣高等教育產業工會,「九九檢舉救救助理!」雙月檢舉行動(2015年9月9日),載於苦勞網網站:http://www.coolloud.org.tw/node/83413。

註9:有關此一論點,請參閱張志偉,學生助理納保爭議,能以「釋憲」解套?(2015年9月8日),載於觀測站網站:http://www.viewpointtaiwan.com/

註10 :勞保局網站:http://www.bli.gov.tw/sub.aspx?a=CBpj%2BHgnWzg%3D

註11:有關我國部分工時政策之整體思考,請參閱林佳和,部分工時勞動契約問題初探 – 一個觀察體系的嘗試,「海峽法學論壇」論文,2010年8月18/19日 。

註12:台灣高等教育產業工會,「九九檢舉救救助理!」雙月檢舉行動(2015年9月9日),載於苦勞網網站:http://www.coolloud.org.tw/node/83413。

註13:同註12。

註14:有關德國迷你型勞工之社會保險規範,中文之資料請參閱,林佳和,德國部分工時勞工社會保險初探,載於《臺灣勞工季刊》第15期, 2008年9月。惟德國相關社會法典規範近年所有變更,最新之規範釋義,請參閱Rolfs in: Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, SGB IV § 8 Rn. 25 ff, 15. Auflage 2015

註15:有關德國迷你型勞工之社會保障問題,中文資料請參閱邱羽凡,德國最低工資法通過下潛藏之危機,(2014年8月14日),載於苦勞網網站:http://www.coolloud.org.tw/node/79553;德文文獻請參閱,Klenner/ Schmidt, Minijobs – Eine riskante Beschäftigungsform beim normativen Übergang zum „Adult-Worker-Model“, WSI-Mitteilungen 1/2012, S.22-31

近期留言